El ayni como arte milenario andino

El ayni como arte milenario andino

Mallki (Isabel M. Álvarez)*/ 2025-04-28

El presente artículo recupera la exposición realizada en el marco del Tinkuy virtual del mes de abril, organizado por los Amawtas de Thunupa Tiwa-Tawantinsuyo. A la manera de los caminantes del Qhapaq Ñan, el itinerario narrativo está organizado en postas –una de carácter conceptual y dos más de tipo simbólico:

Posta 1– De la reciprocidad occidental al ayni andino

La bibliografía coincide en afirmar que la vida andina está regulada por una «ética de reciprocidad». Esta aserción es acertada: en los Andes, el Kawsay Pacha (Cosmos viviente) no es una totalidad indiferenciada sino un conjunto de elementos que se unen en complementariedad para tejer la vida en armonía y equilibrio. Este proceso vital, dinámico e interactivo, encuentra en la reciprocidad un elemento central. En lengua runa simi, lo llamamos ayni**.

Veamos cómo lo define el diccionario de la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco:

ayni. s. Retorno. || Recompensa, préstamo, mutualidad, correspondencia, retribución, intercambio de acciones o actividades. || Antrop. Formas de reciprocidad económica, cultural, moral que funcionan con mecanismos jurídicos propios a niveles de personas y familias nucleares, dentro del contexto del ayllu o la comunidad campesina andina, extendiéndose a las periferias de los centros urbanos.

En efecto, si pensamos en una sociedad que, en su pasado milenario, no conoció el dinero, la reciprocidad podría entenderse como el mero intercambio de servicios, favores o productos entre familias o ayllus. Sin embargo, el ayni andino, trasciende esa posibilidad para expresarse como una práctica cotidiana incluyente no solamente de los humanos sino de la naturaleza y el Kawsay Pacha.

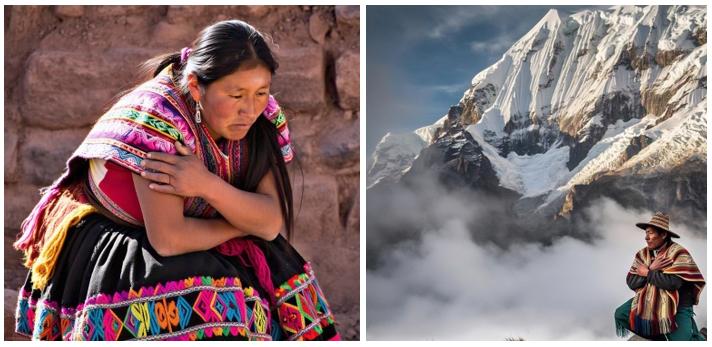

Podemos aseverar entonces que el ayni está presente en nuestras vidas desde el mismísimo instante del wachakuy (alumbramiento) cuando, con la primera inhalación, recibimos el oxígeno para entregarlo de inmediato al Universo en la exhalación.

Foto: Noriko Hayashi

El ayni también se cumple en la siembra de la placenta –una costumbre que, según nuestra tradición, protege al niño, a la madre y a la comunidad–. Sembrar la placenta contrarresta los peligros y contribuye a mantener el equilibrio. Tengamos en cuenta que, la placenta es un órgano temporario que nutre a la wawa durante 9 meses y que, por lo tanto, a diferencia de la sociedad occidental, no es percibida como un desecho que es necesario descartar–. Actualmente, en algunos territorios, el incipiente avance de la medicina intercultural habilita el respeto de las pautas culturales durante el parto –entre ellas, la de entregar la placenta a la familia para que pueda cumplir el ayni–.

Fuente: elciudadano.com

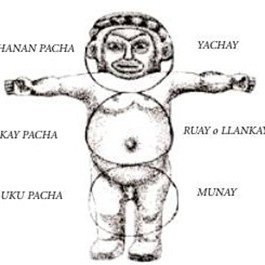

Desde otra perspectiva, el ayni no es ajeno a otras dimensiones del ser y, se manifiesta también en la interrelación de los tres planos de existencia o Pachas en los que está dividido nuestro mundo andino y que la colonización, pretendió equiparar con las nociones católicas de cielo, tierra e infierno. Sin embargo, los Pachas son espacios de experiencia en los cuales se manifiestan nuestros diferentes estados conciencia; cada uno con identidades y dinámicas energéticas, psicológicas y espirituales propias:

- Ukhu Pacha: Mundo del inconsciente; del antes del tiempo; relacionado a la supervivencia.

- Kay Pacha: Mundo de la experiencia inmediata; del aquí y ahora); relacionado a la presencia.

- Hanan Pacha: Mundo de la conciencia cósmica; del después del tiempo; relacionado a expansión

Los Pachas y el cuerpo humano – Dibujo de Javier Lajo (2006)

Estos tres Pachas se reciprocan entre sí para cumplir el ayni. Las mujeres y los hombres medicina –conocedores de la cartografía de estas dimensiones de la vida– son quienes tienen la capacidad de deslizarse por los Pachas para restablecer el equilibrio y la armonía. Sin embargo, ninguna armonización de este tipo se realiza sin previa consulta a una entidad superior (Apus, Achachilas, por ejemplo) previo ayni a a través de una ofrenda.

Lo expuesto en los párrafos precedentes confirman que el ayni andino no es equiparable a la reciprocidad occidental. Veamos las diferencias:

|

RECIPROCIDAD OCCIDENTAL |

AYNI ANDINO |

|

Implica devolución simétrica. |

Es un compromiso simbólico. |

|

Está delimitada. |

Es atemporal. |

|

Es restrictiva (involucra solamente a los actores humanos). |

Es inclusivo (involucra al conjunto de la sociedad, de la naturaleza y del Cosmos). |

|

Intenciona colaboración. |

Intenciona el mantenimiento del equilibrio individual y colectivo. |

|

Es ajena a su impacto. |

Es consciente de sus consecuencias. |

|

Es ocasional. |

Es una práctica cotidiana. |

|

Es una ética contemporánea |

Es un arte milenario de vivir. |

Posta 2– La fuerza espiritual de “Las manos cruzadas”

Cuenta la tradición oral que, para conectar con las deidades (Pachamama o Illa Teqsi), el profeta y amawta Thunupa, se encuclillaba y cruzaba sus brazos sobre su pecho en actitud de humildad y de cariño.

Ese gesto perdura de manera natural en las/los runa está representado en las entrañas de un sitio arqueológico ubicado en Kotosh – a 5 km. de la ciudad de Huánuco, en el centro-norte del Perú–. Allí, nuestros antepasados dejaron, modelados en terracota color blanco crema, dos pares de antebrazos cruzados en ángulo de 90° y en dualidad complementaria que representan este gesto. Un par es masculino, más grueso, en el que una mano derecha cruza sobre una izquierda; el otro femenino, más fino, en el que una mano izquierda cruza sobre una derecha–. Ambos pares de manos se encuentran emplazados en la parte inferior de dos nichos del denominado Templo de las Manos Cruzadas –uno de los más antiguos de América–.

Desde una mirada semiótica y semántica profunda, el amawt´a y arqueastrónomo Carlos Milla Villena explica que, este símbolo denominado “Las manos cruzadas” es la expresión icónica del ayni o Ley de Reciprocidad andina. En su último libro, AYNI, Milla destaca la importancia de la proporción sagrada de estos dos antebrazos cruzados a 90 grados entre sí formando 45 grados con la vertical equivalentes a las dos diagonales del cuadrado –la misma proporción del cuadrado y su diagonal presente en la constelación Chakana o Cruz del Sur–.

Podemos preguntarnos ¿por qué están representadas solo sus manos y no la figura humana? Ensayando una respuesta podemos inferir que, para la práctica del ayni se necesitan dos manos: una para dar y otra recibir.

Posta 3 – El legado del chaski

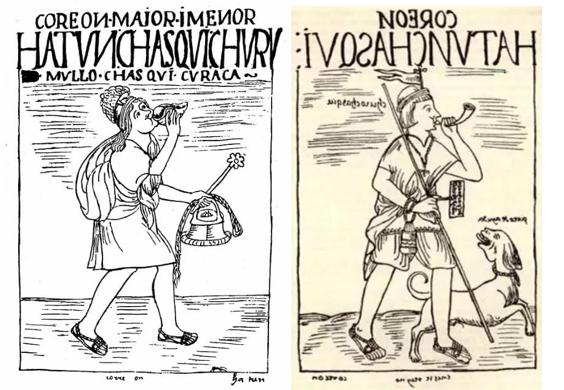

Las siguientes láminas –una del período incaico y otra del período colonial– ilustran a un personaje que es oportuno traer la memoria cuando hablamos del ayni: el chaski –palabra que, en lengua runa simi, significa “el que da y recibe” –.

Ambas imágenes corresponden a Huaman Poma de Ayala (1534-1616) y forman parte de un documento de 1179 páginas con 398 ilustraciones, escrito por el cronista quechua en 1615. En realidad, se trataba de una extensísima carta dirigida al rey de España, escrita en runa simi y en español, que nunca llegó a destino y que, 300 años después, fue encontrada en la Biblioteca Real de Dinamarca. El documento fue publicado en Francia por el Instituto de Etnología de la Universidad de París con el nombre de “Primer Corónica del Buen Gobierno” y, hasta la actualidad, constituye una fuente bibliográfica de relevancia.

Con respecto al personaje, podemos decir que, en la época incaica –entre los años 1438-1532–, los chaskis eran los mensajeros que llevaban información importante a los distintos poblados. Además, transportaban productos a granel y manufacturados; hacían vigilancia del territorio e intercambio cultural a través del Qhapaq Ñan –sistema de caminos construido a lo largo de entre 23 mil y 30 mil km.– y considerado el proyecto de ingeniería más grande que se haya intentado en Abya Yala y uno de los pilares civilizatorios de los Incas.

Los chaskis recorrían el Qhapaq Ñan a gran velocidad, conectando por turnos las montañas andinas con las costas del Pacífico y cubriendo aproximadamente 250 km. diarios. Recibiendo y entregando información, los chaskis fueron las redes sociales de la Confederación del Tawantinsuyo. Sin embargo, está demostrada la existencia de estos personajes siglos antes del ascenso de los Incas. Sobre su presencia e importancia en las culturas premodernas y, particularmente, en la cultura Muchik o Moche –que floreció en la costa norte del Perú entre el 200 a. C y el 800 d. C– el historiador Javier Solís Salcedo, comenta lo siguiente:

“A menudo, los personajes alados representan estados superiores del ser (Hanan Pacha). Su “descenso” los hace mensajeros. Los chaskis cumplían una función “mercurial” como mensajeros (eran un puente entre el cielo y la tierra). Si bien tenían una gran preparación física, eran mucho más que músculos que corren. En el mundo muchik existieron quienes cumplían esta función y están representados en piezas ceramológicas, murales, trabajos de orfebrería, etc.”.

En efecto, no cualquiera podía ser chaski: los aspirantes debían gozar de un buen estado físico, mantener el ritmo adecuado en la carrera, tener muy buena memoria, conocer bien la geografía, minimizar el ruido en la llegada y cumplir el ayni con un elevado nivel de conciencia.

A modo de conclusión

Podemos colegir que, el desequilibrio social y ecológico del mundo actual es el reflejo de la ausencia de ayni. Se acumula mucho, se piensa individualmente y se toma de la naturaleza más de lo necesario. Estas actitudes generan una energía densa que enferma al alma y a la Pachamama.

Recordemos que, cuando damos todo al Universo, el Universo nos da todo. De ahí, la importancia del ayni –no entendido como una mera reciprocidad, sino como una biocosmoética; como una epistemología cotidiana; como un arte sagrado de vivir que trasciende lo humano para ser universal y que, como el reiki, el yoga, el taichi u otras prácticas exógenas, está disponible para todo ser que resuene con esta forma milenaria de vida en armonía y en equilibrio.

*Educadora intercultural, escritora, poeta y terapeuta tawantinsuyana.

**El patrón andino de reciprocidad reconoce también la mink´a, la mita y otras formas que varían sus nombres según los territorios y que tienen fines de utilidad social.