Guardianas de la identidad

Foto:(c) Isabel Maria Àlvarez

Guardianas de la identidad[1]

Homenaje a las mujeres indígenas

Por Mallki (Isabel María Álvarez)[2]

Era el amanecer del 5 de septiembre de 1782 en La Paz, cuando el cuerpo inerte de una joven mujer era paseado desnudo sobre el lomo de su burro por la actual Plaza Murillo de la capital boliviana. Unas horas antes, había sido brutalmente torturada, flagelada, violada, azotada y arrastrada a puntapiés sobre el charco de su propia sangre antes de haber pasado por la horca. No conformes con ello y, con el propósito de hacer cundir el miedo en los rebeldes, sus verdugos la descuartizaron para exhibir luego su cabeza clavada en la punta de una picota y sus extremidades en los distintos lugares en donde ella había resistido con su lucha.

Se llamaba Bartolina. Su apellido era Sisa –palabra que, en las lenguas aymara y quechua, significa "flor"–. Era una mujer sudamericana. Era una mujer indígena. Al igual que las 129 heroínas muertas durante una huelga de trabajadores textiles en EE.UU. en 1909, Bartolina Sisa integra el panteón femenino de las mártires. Su recuerdo pervive en la memoria de su pueblo pese a la invisibilidad a la que se ha la pretendido someter por haber ofrendado su vida en pos de la emancipación de la Nación Quechua-Aymara del yugo colonialista.

La rescato de las sombras para encontrar en su evocación otros rostros ... otros nombres …otras vidas ... otras luchadoras que murieron por el inescrupuloso poder del dinero. La rescato también para rendir homenaje a esas otras mujeres de piel aceitunada, profundos ojos negros y brillantes cabellos que, en el anonimato, trabajan para impulsar cambios en sus sociedades.

Me es insoslayable en esta fecha, dejar de resaltar el accionar de la líder colombiana Eulalia Yagarí González. Diputada por cuatro períodos consecutivos y candidata a senadora de su país, esta representante de la etnia Emberá Chamí tenía sólo 14 años de edad cuando, oponiéndose a su padre, fue la primera mujer de su comunidad que participó en una reunión orientada a sensibilizar a los 900 habitantes de su aldea en la necesidad de recuperar sus tierras ancestrales. Su compromiso le valió la cárcel pero su objetivo fue cumplido.

Como ellas hay cientos. La historia oficial no les ha asignado un gran espacio. La antropología tampoco –tal vez porque en esa ciencia, históricamnte, prevalecieron los hombres–. En este sentido, vale acotar que, en la Patagonia austral, contamos con la excepción de los eruditos trabajos de rescate lingüístico y cultural que, a fines de 1964, hiciera Anne Chapman en Tierra del Fuego con los últimos remanentes de la cultura Selkman –mal llamados Onas–. Su investigación permitió conocer, a través de la voz de Lola Kiepja –su consultante–, aspectos relevantes del modo de vida de esta etnia fueguina.

Lo cierto es que, desde siempre, las mujeres indígenas han debido encarar enormes desafíos. Como la mayoría de las mujeres del mundo, sufren dolor, olvido, marginación y opresión. Pero además, son objeto de una doble discriminación: por ser mujeres y por ser indígenas. Nadie más que ellas padece la precariedad y hasta la ausencia de servicios básicos en sus comunidades así como el restringido acceso a la educación –verdaderos obstáculos para su participación social–.

Polivalentes en sus quehaceres, las mujeres indígenas son esposas y madres, cocineras y lavanderas, pastoras y agricultoras; artesanas y vendedoras, maestras y consejeras pero, sobre todo, expertas en la preservación y transmisión de los valores socio-culturales, las costumbres, las tradiciones y las formas de conservación ambiental de sus pueblos.

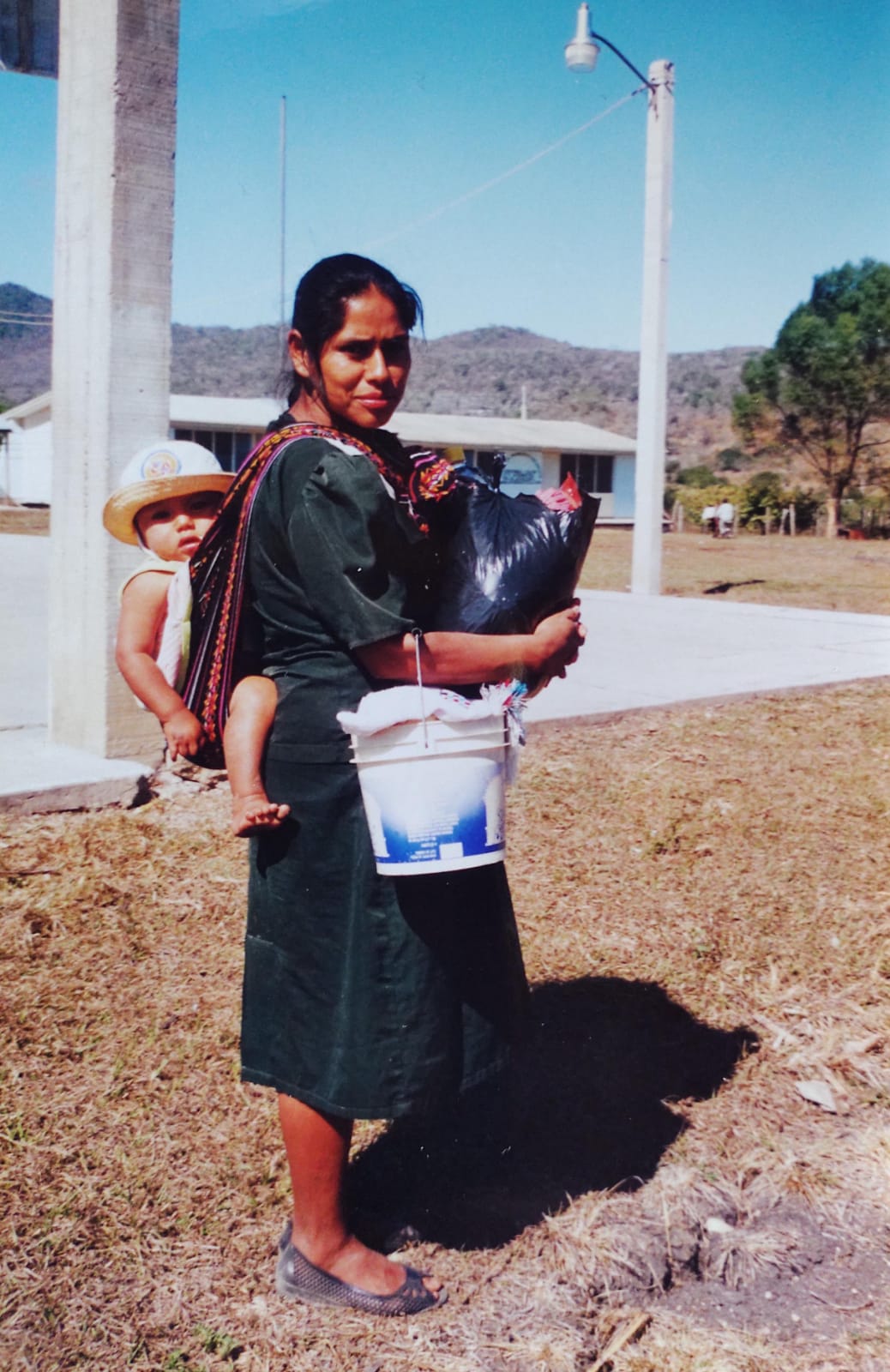

Las he visto caminar kilómetros cargando una cubeta de agua en un brazo y con un bebé ceñido a su espalda. He conocido su hablar escueto y sencillo mientras, sobre el piso de tierra de sus humildes viviendas o al calor de la leña que ardía en el fogón, manipulando el barro, sobando el junco o haciendo diseños en la urdimbre y la trama de un telar, me contaban el proceso milenario a través del cual confeccionan sus artesanías –aspecto intrínseco de su vida cotidiana que, pese a la exigua ganancia, constituye su más importante fuente de sustento–. En todas ellas y, pese a que el contexto geográfico, la etnia y la cultura diferían, un mensaje era recurrente: "Lo aprendí de mi madre y a ella también se lo enseñó su mamá de ella" o "Mi abuelita me lo enseñó cuando todavía era niña, así aprendí". Esto permite constatar que, en las comunidades indígenas, la sucesión de los saberes culturales se ha mantenido y se sigue perpetuando a lo largo de los siglos gracias a las mujeres confiriéndoles el rol de verdaderas guardianas de la identidad. Son ellas las herederas y transmisoras de tradiciones, costumbres, dieta, lengua, creencias, religión, arte popular, etc ., siendo este su más significativo aporte a la cultura de sus pueblos y a la cultura universal.

En tiempos recientes y, merced al advenimiento y sostenimiento de las democracias en América, somos testigos de la determinación de las mujeres indígenas de hacerse cargo de sus destinos. La evidencia inequívoca es el aumento en el número de ellas que están asumiendo un papel rector en sus comunidades y participando en foros nacionales e internacionales que cuentan en sus agendas con temáticas tales como la nutrición familiar, a educación intercultural, la gestión social, los derechos humanos, políticos y de género entre otros.

Lo expuesto en el párrafo anterior revela la necesidad de fortalecimiento de estos ámbitos regionales, nacionales e internacionales en miras a potenciar los esfuerzos para desterrar la intolerancia humanamente inaceptable, científicamente falsa, jurídicamente reprobable, moralmente condenable y socialmente injusta que enfrentan las mujeres indígenas del mundo. En esa perspectiva, la creación de programas y planes específicos debería estar acompañada de acciones para un cambio en la forma de pensar y de actuar de una sociedad global que percibe las culturas originarias como una representación del pasado en vez de encontrar en ellas la posibilidad de regocijarse en el encuentro y en la convivencia con la diversidad.